嘿,各位朋友,最近你是不是也覺得荷包越來越扁,早餐店的蛋餅偷偷漲了五塊,連週末想去逛街,百貨公司裡的東西好像也沒以前那麼好入手了?別懷疑,這不是你的錯覺,也不是你最近特別愛花錢,這背後其實有個「魔術師」在悄悄運作,它就是我們今天的主角——「消費者物價指數 (Consumer Price Index, CPI)」,也就是財經新聞裡常常提到的 `cpi數據`。

你可能會想,這什麼怪名字?跟我的生活有什麼關係?其實啊,這個 `cpi數據` 就像是政府派出來的「物價偵探」,它會定期去市場上採集各種商品和服務的價格,從你吃的雞蛋、用的電費,到你搭的捷運、看的電影票,通通都算進去。然後它會把這些價格的變化整理出來,告訴我們:「嘿,各位,上個月物價是漲了還是跌了?漲了多少?」所以當你覺得東西變貴了,這個 `cpi數據` 就是最直接的「證人」啦!它能反映我們日常的「購買趨勢」,也揭示著整個市場的「通脹」水平。

說到這 `cpi數據`,最近美國那邊可是掀起了一陣不小的波瀾。根據美國勞工統計局 (U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS) 最新公佈的數字,在2025年4月10日,他們揭示了3月份的 `cpi數據`,結果顯示「整體消費者物價指數年增率」是2.4%,比市場預期的2.5%還要低一點,也比上個月的2.8%降了不少。而如果把波動比較大的食品和能源價格剔除,只看「核心消費者物價指數年增率 (core CPI)」,也有2.8%,同樣比預期的3.0%和前值的3.1%來得低。這聽起來好像是個好消息對不對?通脹壓力好像沒那麼大了,就像你原本預期考試會考零分,結果考了個及格一樣,雖然不高,但至少沒那麼糟,心裡石頭總算能放下一點。

但是呢,別高興得太早,這齣戲碼可還有續集。到了2025年5月,最新的 `cpi數據` 又告訴我們,儘管總體還是2.4%,跟三月持平,但相比四月的2.3%卻是微微上升,而且月度變化顯示,五月的CPI只微幅上漲了0.1%,比四月和市場預期都還要低。這就像坐雲霄飛車,明明以為已經到了平緩的地面,結果發現還有個小坡,一下子讓人又緊張起來。這裡面的細節還蠻多的,像是「能源指數」在2025年5月還月度下降了3.5%,但「食品指數」卻月度上升了2.9%!這就說明,你可能加油錢省了一點,但菜錢又多花了,生活裡的各種費用,就像蹺蹺板一樣,此消彼長,讓「通脹」這件事變得格外複雜。

那這些 `cpi數據` 一出來,美國的「美股」市場立刻就像坐上了雲霄飛車,體驗了一把驚心動魄的「股市期貨」大跳水。你可能想,`cpi數據` 比預期低,不是應該是利好消息嗎?怎麼股市反而下跌了?這就像你成績考得比預期好,但老師還是說你「有待加強」一樣,讓人摸不著頭緒。

原因出在哪裡呢?雖然通脹壓力看來是緩和了,但市場的「分析師」們,普遍還是對美國未來的「經濟前景」抱持著不確定性。他們覺得,光看一兩個月的 `cpi數據` 還不夠,畢竟「通脹」這個怪獸可不是那麼容易被馴服的。像是曾經帶動市場上漲的幾家「科技巨頭」,例如「英偉達 (NVIDIA)」和「蘋果 (Apple)」,股價就一度下跌了3%,感覺就像是股市裡的「領頭羊」都累了,投資人的信心自然也受影響。

不過,市場也總有不按牌理出牌的時候。有些公司,比如「超微電腦 (Super Micro Computer)」就因為某些利好消息,股價逆勢飆升了10%;而「特斯拉 (Tesla)」也像打不死的小強一樣,反彈了2%。甚至在「財報」季節,像「高盛 (Goldman Sachs)」和「富國銀行 (Wells Fargo)」這樣的大型銀行,因為公佈了樂觀的財報,股價也跟著上漲,還提振了「道瓊工業指數 (Dow Jones Industrial Average)」的期貨表現。這說明什麼?在複雜的「金融市場」裡,即使是同樣的 `cpi數據`,不同的公司、不同的板塊,反應也可能大相徑庭,這也考驗著投資人「選股」的眼光。

除了經濟數據本身,一些「地緣政治」的變數,例如美國前總統「特朗普 (Donald Trump)」未來可能推出的「關稅政策」,也讓市場神經緊繃。因為這些政策一旦實施,可能就像對全球經濟結構投下了一顆震撼彈,對國際貿易和供應鏈造成「深遠影響」,進而影響物價和通脹。

說到這裡,我們就不能不提這場大戲的另一個核心人物——「聯邦儲備局 (Federal Reserve, Fed)」,簡稱「聯儲局」。他們就像是美國經濟的「中央銀行」,手握著調整利率的「大刀」,也就是制定「貨幣政策」的那位。

大家最關心的,莫過於「聯儲局」什麼時候會「降息」?畢竟降息意味著借錢的成本變低,對股市和經濟都有刺激作用。但「聯儲局」主席已經公開表示「不急於降息」,這態度就像是醫生告訴你:「雖然體溫退了一點,但還不能馬上出院,得再觀察觀察。」為什麼這麼謹慎呢?因為「通脹」這個東西,雖然短期看起來緩和了,但它就像彈簧一樣,稍微放鬆一點,可能又會再彈起來。

尤其如果「就業報告」顯示美國勞動力市場依然強勁,新增就業崗位遠超預期,這對經濟來說固然是好事,但卻可能讓「聯儲局」更不願意降息。你想想看,如果大家都有工作、都有錢賺,消費力道就會很強,物價自然容易被推高。如果這時候「聯儲局」又降息,讓「借貸成本」降低,大家更容易借錢花錢,那「通脹」豈不是又捲土重來?這就是他們最擔心的惡性循環。所以,「聯儲局」一直都在「通脹控制」和「支持經濟增長」之間,走著一條非常謹慎的「鋼絲」。

當然,關於「貨幣供給」、政府的「財政赤字」以及過去實行的「量化寬鬆 (Quantitative Easing, QE)」政策是否必然會導致「通脹」,市場上一直都有不同的「見解」和「辯論」。有些經濟學家認為,錢印多了,物價自然會漲;但也有人認為,只要經濟活動能消化這些資金,就不一定會帶來惡性通脹。這就像你問十個醫生怎麼治感冒,可能會有十種不同的說法,誰也說不準哪個方法最好,因為每個人的「體質」和「病因」都不同,經濟也是如此。

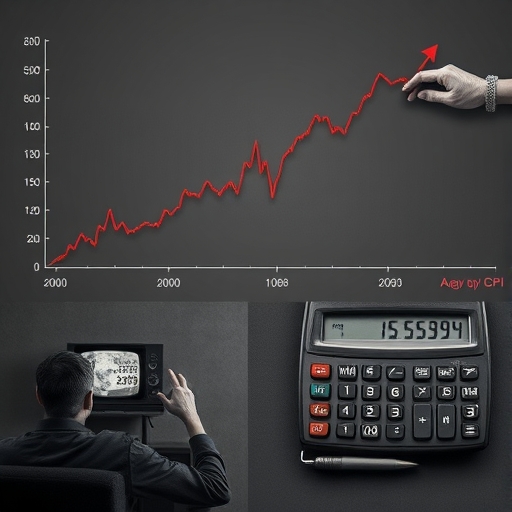

那麼,這些 `cpi數據` 對我們的未來究竟意味著什麼呢?根據「Trading Economics」的預測,「美國消費者物價指數」未來幾年可能還是會繼續爬升。他們預計,到本季度末,指數會達到325.39點;到了2026年,預計會是331.91點;而2027年,甚至可能達到339.54點。這就表示,雖然短期內 `cpi數據` 有所緩和,但長期來看,物價上漲的趨勢似乎很難改變。

這就像一個長跑選手,雖然中途放慢了腳步,但終點線還是在很遠的地方,而且路徑上可能還有各種「大宗商品」價格波動的「絆腳石」,隨時可能再度推升「通脹壓力」。所以,我們不能掉以輕心,得持續關注這些「經濟數據」的變化,以及「聯儲局」的政策走向。

對我們這些小老百姓來說,最實際的建議就是:即使 `cpi數據` 看起來沒那麼嚇人了,也別輕忽「通脹」對我們購買力的侵蝕。在進行任何投資決策前,都要先做好功課,了解這些數據背後代表的意義。

就像那位「聯儲局」的主席,他必須「不急於降息」地耐心觀察,我們也應該「不急於」做出任何重大的財務決定。保持現金流的彈性非常重要,因為市場永遠充滿不確定性。如果你的資金流動性不高,或者對某些投資工具還不熟悉,建議你先多方評估,可以諮詢專業的財務顧問,或者從風險較低的資產配置開始,一步一腳印地學習和累積經驗。

最後,要再次提醒大家:投資有賺有賠,這些 `cpi數據` 和分析,都只是幫助我們理解市場的工具,而不是絕對的預測。任何投資都存在風險,尤其是在這個瞬息萬變的「金融市場」裡,切勿盲目跟風,務必量力而為。記住,保護好自己的錢包,比什麼都重要!

發佈留言

很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。